Après près de deux mois de grève qui ont plongé le secteur résidentiel de la construction du Québec dans un conflit tendu, 83,4 % des membres votants de l'Alliance syndicale de la construction se sont prononcés en faveur d'une nouvelle convention. Bien qu'elle entre en vigueur le 27 juillet, les négociations ne sont pas terminées et la partie la plus importante du conflit de travail reste à venir.

À l'instar des conventions conclues dans les trois autres secteurs de l'industrie, la convention du secteur résidentiel prévoit une augmentation salariale notable de 8 % pour la première année. Mais les augmentations salariales pour les trois autres années de l'entente seront réglées à l'automne 2025 par voie d'arbitrage de différend. Les paramètres de négociation sont fixés entre un minimum de 18 % et un maximum de 24,35 % pour l'augmentation totale sur toute la durée de l'accord.

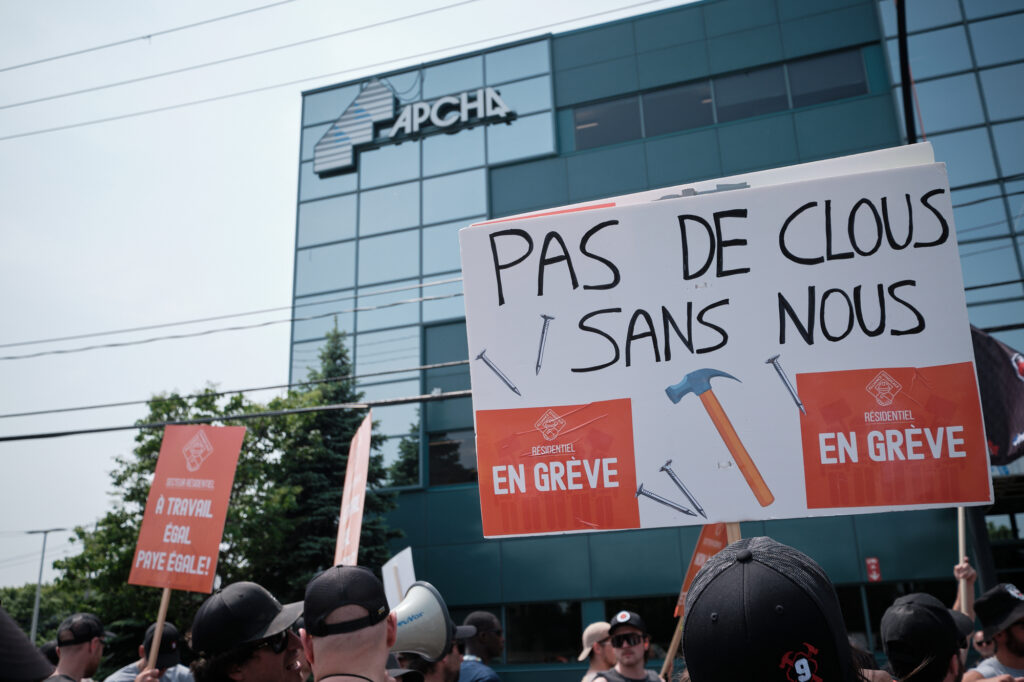

L'arbitrage de différend est un compromis de dernière minute de la part de l'Alliance syndicale face à ce qu'elle considère comme une négociation de mauvaise foi de la part de l'APCHQ - l'association patronale du secteur résidentiel. Le résultat de l'arbitrage risque de creuser un écart salarial déjà important entre le secteur résidentiel et les autres secteurs, mais Jean-Luc Deveaux, ancien négociateur du secteur, estime que c'était la meilleure décision à prendre compte tenu du contexte.

« Dans le contexte actuel du rapport de force de l’Alliance syndicale, stratégiquement, [l'alliance] a pris une bonne décision. » Déclare le syndicaliste lors d'une entrevue accordée à l'Étoile du Nord. M. Deveaux était négociateur dans le secteur depuis 2007 et jusqu'au précédent cycle de négociations (2021-2025). Durant cette période, il siégeait au comité central de l'Alliance syndicale. Il n'est désormais plus affilié à l'Alliance.

« C'était un nouveau type de grève.... Toutes les grèves précédentes avaient eu lieu dans les quatre secteurs - génie civil et voiries (GCV), industriel, commercial, institutionnel (IC/I) et résidentiel. C’était toujours les tables de l’Industriel-Commercial, Institutionnel, qui bloquaient la négociation. »

Les trois autres secteurs ont conclu leurs accords sans trop de difficultés au début du mois d'avril 2025, ce qui en a surpris plus d'un, comme l'explique M. Deveaux : « Les négociations 2025-2029 ont connu un coup de theatre : l'ACQ (Association de la construction du Québec) a immédiatement accepté les revendications salariales de l'Alliance syndicale. »

« L’objectif de l’ACQ, était simple. Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre et pour recruter la main-d’œuvre, elle a décidé d’offrir de meilleurs conditions salaires. Cette stratégie, lui permettra de marauder la main-d’œuvre d'autres associations patronales. La stratégie de l’ACQ a pris par surprise tout le monde dans l’industrie de la construction. »

Aussi étonnant que cette trahison entre patrons pourrait sembler, M. Deveaux explique que cela a eu un effet très réel sur le rapport de force que l'Alliance a eu dans le conflit de travail du secteur résidentiel qui a suivi.

« Depuis 2007, toutes les grèves avaient mobilisé les travailleurs des 4 secteurs de l’industrie de la construction. Donc, l’expérience de l’Alliance syndicale relevait en grande partie de la mobilisation des secteurs GCV-IC/I... »

« Cependant, lorsque le rapport de force n'est plus assuré par les secteurs GCV-IC/I, le contexte change. Le mouvement syndical dans l'industrie de la construction n'était clairement pas prêt pour ce nouveau contexte de grève dans le secteur résidentiel. »

La loi R-20 et son impact sur la grève

L'industrie de la construction au Québec est soumise à son propre code du travail, la loi R-20, qui régit et encadre les relations de travail dans l'industrie depuis 1968. Cette loi a été modernisée de manière controversée par le gouvernement de François Legault l'année dernière sous la forme du projet de loi 51, qui a été qualifié de projet de loi patronal par les syndicats. Ils affirment que le projet de loi cherche à déréglementer l'industrie dans la poursuite de la « flexibilité et de la productivité. »

Bien qu'il s'agisse des premières négociations depuis la modernisation de la Loi R-20, ce sont les clauses antérieures au projet de loi 51 qui se sont avérées les plus importantes pour la grève. Deveaux explique que même en cas de grève ou de lock-out dans la construction, le code du travail et la Loi R-20 continuent de s'appliquer.

« La Loi R-20 n’a pas de clause contre les travailleurs de remplacement. Donc, pendant une grève, vous avez des grévistes et d'autres travailleurs qui continuent à exercer leurs emplois sur les chantiers. »

Il poursuit : « L’article 31.02 de la convention collective du secteur résidentiel prévoit que les conditions de travail constituent un minimum. Donc, un employeur peut accorder un salaire plus élevé que ce qui est prévu dans la convention collective. »

Ainsi, alors que la convention collective 2021-2025 stipule qu'un compagnon charpentier devrait gagner 40,16 $ de l'heure dans le secteur résidentiel léger (bâtiments de 1 à 4 étages), de nombreux travailleurs du secteur résidentiel ont déclaré que leur employeur leur versait déjà un salaire égal à celui des secteurs IC/I et GCV, soit 47,77 $ pour le même titre. En vertu de la nouvelle convention, un travailleur du même titre dans le secteur résidentiel léger gagnera 43,37 $.

« Dans ce contexte, où le rapport de force de l’Alliance syndicale commençait à s’éroder, il devenait impérieux pour l’Alliance syndicale d’obtenir l’arbitrage de différend, » déclare M. Deveaux.

En ce qui concerne l'arbitrage de différend, M. Deveaux expose les résultats possibles de la prochaine étape des négociations qui aura lieu à l'automne : « Trois résultats sont possibles: le statu quo, un écart salarial ou une réduction de l’écart salarial. Peut importe les résultats, aucun ne respecte le slogan de l’Alliance syndicale 'À travail égal! Paie Égale'. Ce slogan est seulement vraiment pertinent dans le contexte des négociations de l'ensemble des 4 secteurs de la construction. »

S'inspirant de l'histoire, M. Deveaux a donné un exemple historique de ce qu'il a fallu faire pour obtenir l'uniformité des salaires au Québec. « Il est à noter qu’à l’été 1970, les travailleurs de la construction avaient fait une grève illégale de trois semaines et avaient obtenu l’uniformisation des salaires, dans un contexte d’un seul décret provincial, pour l’ensemble des conditions de travail de l’industrie de la construction. »

Si le contexte juridique et politique a posé de nombreuses difficultés à l'Alliance syndicale pour obtenir ses revendications, Deveaux estime que l'Alliance elle-même a freiné le potentiel de mobilisation de sa base par la manière dont elle a organisé la grève,

« L’organisation de la grève a été trop centralisée à mon avis. Selon les rapports que j’ai obtenu des différentes régions - Côte-Nord, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Région de Montréal, Outaouais, etc, la mobilisation variait d’une région à l’autre. Il aurait été préférable de laisser la mobilisation aux mains des militants syndicalistes des différentes régions, tout en respectant les mots d’ordre de l’Alliance syndicale. Il y a eu des disputes de leadership dans certaines régions, il aurait été préférable que les militants syndicalistes travaillent en front commun. »

À l'instar des rapports que l'Étoile du Nord a reçus des travailleurs résidentiels en grève, Deveaux a également entendu dire que les travailleurs n'étaient pas suffisamment informés pour se mobiliser correctement.

« On ne savait pas toujours à l’avance les chantiers à visiter, des gros, des moyens ou des petits. Les effectifs du mouvement gréviste manquaient. Le rassemblement de l’Alliance syndicale devant les bureaux de l’APCHQ a mobilisé 1,000 personnes, ce qui est peu lorsque le secteur Résidentiel représente plus ou moins 60 000 travailleurs. »

« Une grève, ça se prépare à l’avance et je crois sincèrement que dans le cas de la grève du secteur résidentiel, ça n’a pas été fait. Il faut corriger la situation pour les prochaines négociations. »

Interrogé sur la manière dont les travailleurs de la construction devraient établir un meilleur rapport de force en vue du prochain cycle de négociations, M. Deveaux a répondu :

« La construction d’un rapport de force est une question de tous les jours. L’erreur des appareils syndicaux est de mobiliser leurs membres uniquement pendant les périodes de négociations, soit à tous les quatre ans dans l’industrie de la construction. »

« Il n’y a pas de recette miracle, mais tenir des réunions régulières avec les membres, en écoutant ce qu’ils ont à nous dire de leurs problèmes quotidiens au travail et face au coût de la vie, nous pouvons construire un véritable rapport de force axé sur les préoccupations des travailleurs. »

- La qualité des projets de construction mise en danger par la « flexibilité » caquiste

- Une réforme de la construction pour « les amis du parti »

- Québec adopte une réforme controversée de la construction

- Un moratoire sur les condos de luxe au lieu du projet de loi 51?

- Que penser de la nouvelle entente dans le secteur résidentiel?