« Les États-Unis semblent destinés par la Providence à répandre dans notre Amérique la misère au nom de la liberté ». Quand Simón Bolívar a écrit ces mots après avoir libéré l’Amérique du Sud de l’Espagne, il espérait sûrement que ce ne soit pas une prophétie. Malheureusement pour lui, cette citation iconique est toujours d’actualité, alors que les États-Unis semblent tout faire pour s’engager dans un conflit armé dans la région.

En 2014, l’association des pays de l’Amérique latine et les Caraïbes avait déclaré la région comme une « zone de paix ». Malgré tout, Washington choisit aujourd’hui de déployer face au Vénézuela plus de 10 000 soldats et une dizaine de navires de guerre, dont le plus grand porte-avions au monde. Les États-Unis présentent leur opération comme une lutte contre le trafic de drogue, mais peu d’acteurs internationaux semblent y croire.

Et pour cause: c’est la plus grande mobilisation militaire américaine en Amérique latine depuis l’invasion du Panama en 1989. Et dans les derniers mois, l’oncle Sam a fait usage d’exécutions extrajudiciaires systématiques en faisant sauter des bateaux dans les Caraïbes (un acte illégal, selon l’ONU). Rien ne permet de croire que les victimes étaient impliquées dans le narcotrafic… et il semblerait que le Pentagone ne soit pas plus au courant.

La situation préoccupe d’autant plus alors qu’Alvin Holsey, commandant du « SouthCom », vient de démissionner soudainement. C’était le responsable de toutes les actions militaires des États-Unis dans la région. Beaucoup spéculent qu’il aurait refusé de jouer le même jeu qu’en 2003, quand Washington avait inventé un prétexte pour envahir l’Irak, en accusant Saddam Hussein d’avoir des armes de destruction massive.

Le trafic de drogue, une excuse?

Tout le monde semble savoir que le fentanyl provient quasiment exclusivement du Mexique. Autant le Rapport mondial sur les drogues publié par l’ONU que les rapports de l’agence américaine de lutte contre les stupéfiants le disent.

Pour la cocaïne, trois pays en produisent la grande majorité: la Colombie, le Pérou et la Bolivie. Sans compter que le 75% du trafic passe par le Pacifique pour se rendre au Mexique, où les cartels le font entrer aux É-U par la frontière. Selon les mêmes rapports, seulement 8% du trafic viendrait des Caraïbes, et encore moins du Vénézuela.

Alors, comment expliquer l’attitude agressive des États-Unis? L’histoire du 20ᵉ siècle laisse penser qu’ils cherchent rétablir leur hégémonie en déclin dans leur « cours arrière ».

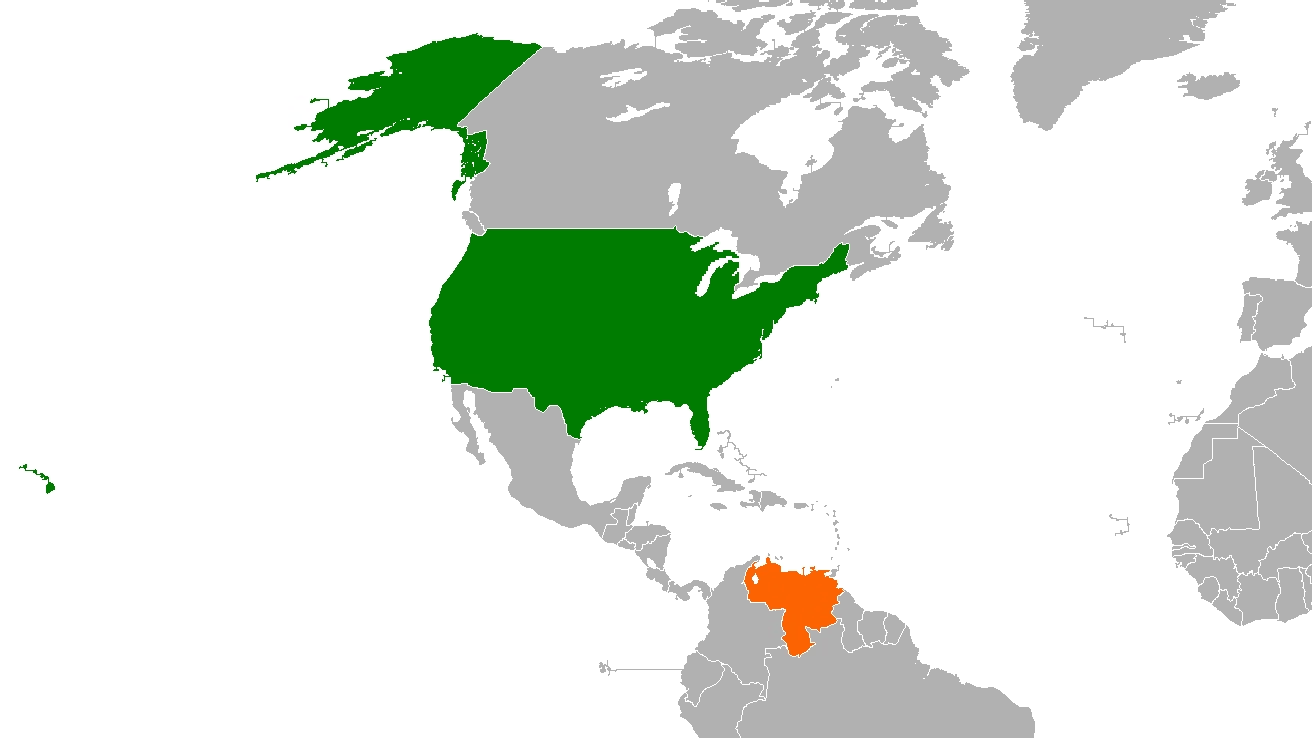

Depuis le début du 21ᵉ siècle, Cuba et le Vénézuela sont les principaux adversaires des États-Unis dans la région. Avec la « révolution bolivarienne », le Vénézuela a pris la tête du contrepoids à Washington, soutenu par Cuba. Face à l’hostilité américaine, les deux pays se sont rapprochés de la Chine et de la Russie, les principaux rivaux de l’oligarchie américaine.

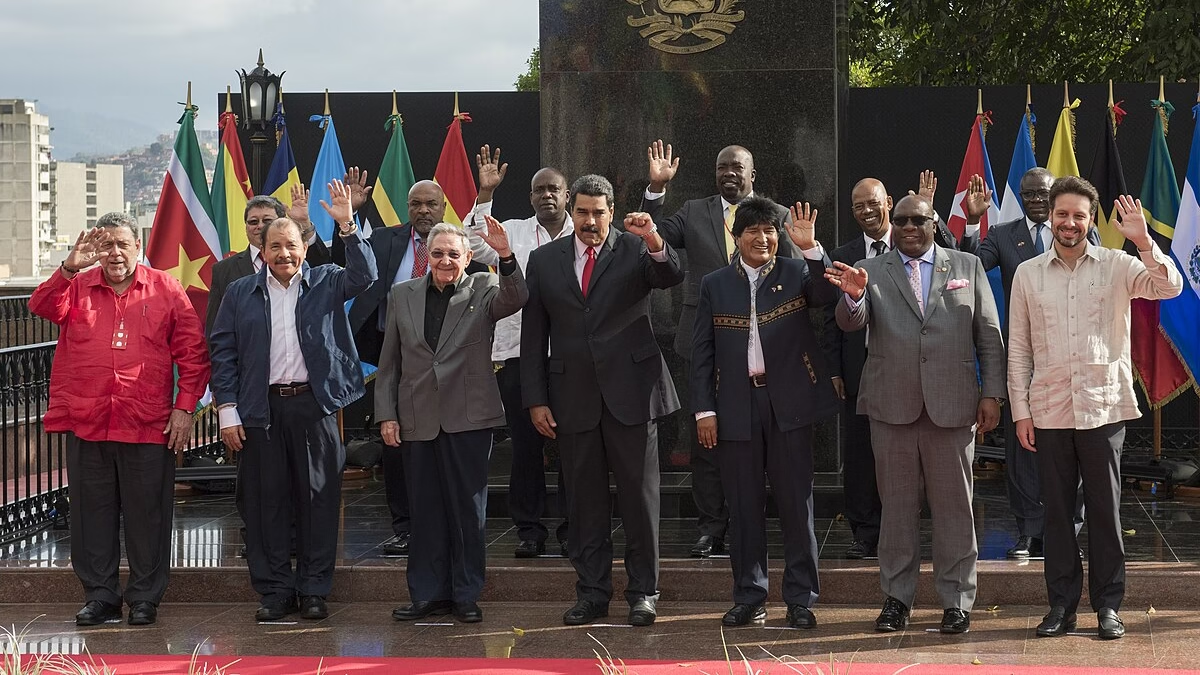

Deux initiatives régionales contestent aussi l’influence américaine. La première est la CELAC, créée comme alternative à l’Organisation d’États Américains (OEA), souvent critiquée pour son alignement sur Washington. Elle regroupe tous les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, et exclut les États-Unis et du Canada.

La seconde est l’ALBA-TCP, une alliance à orientation anti-impérialiste menée par le Vénézuela, Cuba et le Nicaragua, avec plusieurs États caribéens. Elle vise une intégration politique et économique plus étroite entre ses membres.

Enfin, Cuba et le Vénézuela entretiennent aussi des liens rapprochés avec la Russie, en plus de leur partenariat croissant avec la Chine. Pour le 80ᵉ anniversaire de la victoire soviétique, ils faisaient partie des rares pays latino-américains présents aux défilés militaires. Miguel Díaz-Canel était le seul chef d’État de la région à assister aux cérémonies russes et chinoises, tandis que Nicolás Maduro était présent à Moscou.

La Russie est un partenaire politique, militaire et économique important pour ces deux pays. Quant à la Chine, son poids ne cesse de croître, alors que les échanges avec l’Amérique latine sont passés de 12 milliards $ en 2000 à 518 milliards $ en 2024, faisant de Pékin le principal partenaire commercial de la région.

Même sans alliances militaires formelles, la Chine entretient des liens économiques, politiques et idéologiques étroits avec Cuba et le Vénézuela, ce qui lui assure une présence solide dans la région. Elle est aussi devenue le principal acheteur du pétrole vénézuélien depuis les sanctions.

Une attitude qui ne date pas d’hier

Les États-Unis considèrent depuis longtemps Cuba et le Vénézuela comme des obstacles à leur influence régionale et cherchent à limiter leur pouvoir. Cuba est la principale cible du National Endowment for Democracy, un organisme financé par le gouvernement américain qui soutient des groupes d’opposition et des projets destinés à affaiblir les gouvernements visés. Il y consacre environ 6,6 millions $ par an.

À cela s’ajoutent la présence de la base américaine de Guantánamo, dénoncée depuis des décennies comme une violation de la souveraineté cubaine, et un embargo condamné 33 années de suite à l’ONU. Cet embargo a été durci sous Trump, avec des conséquences économiques et sociales lourdes.

Le Vénézuela subit aussi de fortes pressions depuis longtemps. Après l’élection de 2018, Washington a reconnu Juan Guaidó comme chef d’un « gouvernement intérim », puis imposé des sanctions évaluées à plus de 10 milliards $ par an. Ces mesures ont aggravé une crise déjà profonde, déclenchée par la chute des prix du pétrole en 2014 causée par la surproduction américaine, canadienne et saoudienne. Même s’il a les plus grandes réserves au monde, le pays a vu ses revenus s’effondrer de 80%.

En 2024, les États-Unis ont reconnu l’opposition menée par María Corina Machado et Edmundo González comme vainqueurs des élections vénézuéliennes. Le gouvernement Maduro, pourtant affaibli, est resté en place, suscitant la colère de Trump, qui a affirmé qu’il aurait « récupéré tout ce pétrole » s’il était resté au pouvoir.

Sous le second mandat de Trump, la stratégie d’isolement s’est intensifiée. La nomination de Marco Rubio au poste de secrétaire d’État a beaucoup aidé cette ligne dure. Rubio, fils d’immigrants cubains, est un farouche opposant aux gouvernements de Cuba, du Vénézuela et du Nicaragua, les qualifiants « d’ennemis de l’humanité ». Il multiplie récemment les visites pour rallier les capitales latino-américaines à la pression maximale voulue par Washington.

Dans ce climat tendu, l’OEA a annoncé qu’elle exclurait ces trois pays du prochain Sommet des Amériques en République dominicaine. Le Mexique et la Colombie ont immédiatement annoncé qu’ils boycotteraient l’événement. En parallèle, Washington offre une récompense de 50 millions $ pour la capture de Maduro et, au même moment, le prix Nobel de la paix a été attribué à María Corina Machado, figure de l’opposition vénézuélienne. Machado est une ardente partisane du génocide en Palestine et une adepte du libéralisme capitaliste et des grands oligarques.

Le retour agressif des États-Unis dans la région ravive les sombres souvenirs de l’occupation militaire d’Haïti en 1915, des interventions militaires en Amérique Centrale au nom du United Fruit Company au début du siècle, du soutien et financement aux paramilitaires au Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala; sans compter l’invasion de la Grenade en 1983 et du Panama en 1989. Aujourd’hui, plusieurs gouvernements craignent une nouvelle escalade.

Et pour beaucoup dans les Caraïbes, cette situation rappelle l’avertissement devenu célèbre dans la chanson « Tiburón » de Rubén Blades, symbole de résistance face à l’ingérence: « Si vous le voyez arriver, [prenez] un bâton pour repousser le requin! »

Joignez-vous à la discussion!

Les commentaires sont réservés aux abonnés. Abonnez-vous à L’Étoile du Nord pour discuter sous nos articles avec nos journalistes et les membres de la communauté. Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous.